你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 来信刊登 >> 正文内容

怀念华师一

怀念华师一

高群(1958届校友)

时光易逝,往事难忘。

人的一生无不打上时代的烙印,我们这一代人经历太多磨难,知识分子磨难更多,家庭出身不好的知识分子磨难更多、更多。

回首我的人生苦旅,历尽坎坷、饱经沧桑、跌宕起伏,但有一段时光却是那么纯情,充满阳光、充满理想、充满求索、充满欢声笑语、充满青春活力,那就是我在华师一度过的一生最美好、富有诗情画意的花样年华。

我的初中是在家乡一个小山村里的汉阳县二中度过的。一九五四年学校组织中苏友好征文竞赛,我参加了并获得三等奖。一九五五年初中毕业时敬爱的班主任兼语文老师陈祖润先生对我讲,你思维敏捷,文笔清新,今后可向文学方面发展。

带着老师的教诲,走进华师一校园,我就直奔图书馆。当时图书馆不太大,但有不少中外名著,我如饥似渴地博览群书。图书管理员是个老同志,人很和善。由于经常借书,熟悉了,连学校仅有一套的《金陵春梦》也借给我看。后来,他对我讲,湖北省图书馆允许华师一的学生办理十人的集体借书证,我就写上班里不太看课外读物的同学的名字去教务处盖章后到省图书馆办了证,一次借来十本书,真是大喜过望。

我看书的时间大多利用课外时间,课间十分钟有时也用上。有些自己认为不重要的课,上课时也看。一次上动物课时还弄出了笑话。教动物的老师是一位上海复旦大学生物系毕业的女老师,据说家里是资本家,每次上课都穿着华丽的衣服,打口红,描黑眉,一次上课时我正埋头看小说,老师看到我一直不抬头,就叫上我,“后面最后一排戴帽子的同学”,我一米八四身高,所以坐在教室最后一排,我看书没听见,旁边的同学推了我一把,“老师叫你”,我忙把小说放在动物书下面,站了起来,老师问在干啥,我说:“我在听课,因头不舒服,所以低下头”,老师就向我提问刚才讲过的题目,我没听,当然不知道,但我凭自己的想象答了起来,还讲得很快,由于我有点口吃,老师听不懂我答的什么,她也就叫我坐下了,还对我说身体不适要注意休息,全班笑了起来。就是这位可爱的老师,后来划了右派下放农村劳动。

由于长时间看书,我的视力由入高中时的2.0到入大学时的0.8。但是由于两件小事使我失去了对文学的热爱。一次我在作文中写了“模范地遵守制度”,语文老师在作文点评时批评我,模范是名词,不能做副词。还有一次自选作文,我就一九五七年苏联卫星上天写了一首小诗,其中写到,“人造卫星像钥匙一样打开天空的大门”,老师点评时批评我乱比喻。后来我的两个写法《长江日报》上都出现过,拿给老师看,他也无言以对,这样我就把对语文的热爱转到别的科目上了。

教俄语的老师是个帅小伙,上课时穿西服打领带,课也教得好。一九五七年的春天,俄语老师给我一张字条,上面是用俄文写的一个苏联女孩的名字与地址。我成了华师一为数不多的与苏联朋友通信的学生之一,开始了长达七年的俄文通信。我寄信二十天左右就收到她的回信,她叫萨依楚克·列娜,生于一九三九年七月,她的父亲与伯父都在卫国战争中牺牲了,她与母亲、伯母住在一起。她是乌克兰共和国敖得萨一所中学的学生,她随信寄给我一张十二寸的半身照。我至今还清晰地记得,她穿天蓝的西装,里面是白色的开领衬衣,丰腴的脸,高高的鼻梁,大大的金色眼睛,一头金色的卷发齐眉,非常美丽动人。俄语老师看到后说,“你的列娜,是我们华师一所有苏联女朋友中最漂亮的”。在信中,我们谈生活、学习,还互相寄些小礼品,我寄去了当年通车的长江大桥的照片及一些彩色花卉图片、书签等,她寄来敖得萨城市五十张风景照,对我了解世界,学习俄语很有裨益。一九五八年她进入敖得萨邮电学院,我成了医学院药学系的学生。她在一次来信中提到,“当我们成为专家的时候,我用你制的药,你用我制的无线电通话机与我通话”。多么美好的愿望啊!一九六二年我分配到孝感工作,她来信问:“孝感是个怎样的城市,你星期天怎么度过”等。但当时中苏关系从论战发展到对抗了,到了一九六四年“四清”运动开始了,阶级斗争的风暴要来了,我们就停止了通信。一九六六年文化大革命开始后,单位的同志知道我有苏联朋友,在“破四旧”活动中要我交出了列娜七十多封来信及照片、图片等,作为封、资、修的物品付之一炬了。

学校对学生非常关心,使我感受到家庭的温暖,一次流感流行,学校把体温偏高的同学集中到大礼堂隔离治疗,还给鸡蛋肉丝面加强营养。

学校经常组织我们参加一些社会活动,如参加新建武昌火车站,扩建中南路等义务劳动。一九五七年长江大桥通车前夕,学校组织我们到武昌桥头参加清扫卫生。一九五七年中苏友好宫落成举办了苏联工业展览,学校组织我们参观,我还买了一支圆珠笔。

每个星期六的晚上,只要不下大雨,学校体育场放露天电影,中南财经学院、中南政法学院师生都来观看电影。华师放电影,我们也可以去观看。这对我们农村来的孩子是个很大的享受。

学校有个标准的体育场,还有篮球场,体育设施也多。我这一米八四身高的小伙子经常在球场上奔跑。学校还有部队来的军官做军训老师,教我们排队列、学射击。一次到阅马场附近的武昌体育馆进行实弹射击,我们走进射击场,墙边放着很多小口径步枪,我随手拿起一支,对着一位同学喊“不许动”,准备扣动扳机,这时想起军训老师讲的“任何时候不能开玩笑似的对着同学扣扳机”,我放下枪,拉开机件一看,里面正放着颗子弹,如果我当时扣动扳机,后果不堪设想,至今想起还心有余悸。

一九五七年暑假,我们几个同学从军训老师那里借了个军用帐篷,自带炊具到东湖游泳池边空地上,搭起帐篷,从武大边的树林里拾来树枝,自己做饭,天天在游泳池里学游泳,终于学会了游泳。我的家乡汉阳湖泊众多,学会游泳再坐船时就不怕翻船了。

高中没设音乐课,但处于青春时代的我们,不能没有歌声,尤其我是唱得还可以的男高音。俄语老师教我们中俄语的苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》、《喀秋莎》、《小路》、《共青团之歌》等,当时流行的民歌《花儿与少年》正合我们青春的渴望。歌声带给我们青春的欢乐,伴着我走到老年,至今我们老朋友聚会,我还唱这些美妙的歌曲。

一九五六年的一天,班主任通过同学的关系,邀请到了武汉音乐学院一个班的男女同学与我们班进行联欢活动,在学校体育场的草地上席地而坐,相互表演了歌曲、舞蹈,让我们度过了一个美妙的下午。我有感而发,写了一篇文稿,寄给了《长江日报》,一九五六年十月六日,《长江日报》发表了我的文章《让我们的生活更加丰富多彩》,并寄来了四元钱的稿费,这在当时是我半个月伙食费,非常厚重。这是我人生中第一次在报刊上发表文章。

至今,虽然我有过不少文章及稿费,但都比不上这一次的厚重,意义深邃。据说武汉市四十中学还对这篇文章组织了同学们讨论。我的一位已在西安参加工作的同学看到文章后给我写信,祝贺我的学生生活快乐,但我的初中班主任陈祖润老师看到文章写信给我,要我好好学习,不要乱发表意见,他可能感觉到一场暴风雨要来了。

一九五七年是我们祖国极不平凡的一年。学校不是真空,风雨也来临了。一天,我从中南财经学院礼堂经过,看到里面正在开大会,主席台横幅上写着“批斗右派分子马哲民大会”,马哲民时任中南财经学院院长,著名经济学家。我们学校老师中间也开展了反右运动,教动物的女老师等划为右派下放劳动。

有一天,来自汉阳一中的一位同学找我,他收到同学来信,汉阳一中的学生为升学问题到汉阳县政府请愿,他要我与他们一起写信去声援。因为我是汉阳二中来的,认为一中的事与我们关系不大就回绝了他。不到一个星期,报纸登出了名扬世界的“汉阳一中反革命事件”,使我后怕不已。

我们班的班长、团支部书记都是来自黄梅县的学生。有一天他们在班上讲,三班的一位来自黄梅县的同学家庭困难,得不到班主任与学校关心而自杀了,他们认为学校有责任,就写了大字报,要我们班的同学一起去学校办公楼贴大字报,我也去了,五班的罗声雄同学是我初中同班的好友,他给我讲,叫我不要参与,因为三班的班主任是共产党员,这样做有攻击党的意图。大字报贴出不久,学校教务主任和团委书记到我们班开会,征求意见,教务主任走到我面前给我一个笔记本要我做记录,因此我没能发言。这次事件后来成了学校的“黄梅事件”,而班长、团支部书记一九五八年都未能上大学。

我的一位最亲近的堂兄,在武汉工作,由于提意见得罪了领导,遭到批斗划为右派,最后升到“现行反革命”,流放到沙洋劳改,他的材料自然寄到学校。最近,据一位看过我档案的同志讲,这些材料至今还在我的档案里。我的家庭出身不好,加上这位堂兄的事,可以想象,等待我的命运是什么。

最后,我要深深怀念的是在华师一我的任课老师中唯一记得姓名和音容笑貌的数学老师肖树静,她时年四十左右,个子不高,身材瘦小,由于吸烟牙齿微黄,但讲课精神好,声音洪亮。对我而言,她是严师又似慈母。一九五六年国家提出向科学进军超英赶美,全国各城市开始举办中学生数学竞赛,可能肖老师发现我的数学还可以,就对我重点培养,她当时住在体育场边一栋二层楼房的二楼,三十平米的房间,她与教物理的一位胖胖的戴眼镜的女老师两个人都是单身住在一起,两个床、两张书桌,几个凳子。肖老师当时是二级教师,工资高,有九十多元,负担轻,房里总有水果,她叫我去她房里,给我数学参考书,布置作业,还给水果我吃,那个年代吃上水果是特殊享受。由于她的特殊辅导,一九五七年学校第一次举办了数学竞赛,全校近六百人参加,我荣幸的与另一个同学一起得了满分,成为五个甲等奖之一。一九五八年高中毕业时,她要我报考武大数学系,可我心高气傲,要考北大、清华,凭我的家庭出身、社会关系,在一九五八年开始的大学招生先审查家庭出身的情况下,可想而知,我的命运如何。先录到武汉一所师范学院,由于我有口吃毛病,退回了,第二批录到武汉第二医学院药学系,一个不起眼的学校,一个不熟悉的专业,这就是命运吧!

华师一的美好时光结束了,我把我的理想、欢乐留在了那里,无颜与恩师告别,无限沮丧地迈着沉重的脚步离开了,又开始了新的人生苦旅,只是带走了对学校、对恩师的愧疚与思念,带着普希金的诗句:假如生活欺骗了你,朋友,不要难过,不要忧伤,阴霾的日子就会过去,而那过去了的将会变成亲切的怀念。普希金给我的慰藉就是走向新生活的力量。

一九六二年大学毕业分到孝感地区工作,接着是“四清”、“文革”,作为政治上弱者的我,只有忍辱负重、努力工作以求得心灵的慰藉,以报答人民的养育之恩。正如一位同事说的“你是业务造反派、政治保守派”。在漫长的岁月中,等待、等待……

终于等到了改革的春天来到,我意外的被提拔到单位的领导岗位,不久我的一首感怀的小诗惊动了地委书记,随后我加入了中国共产党并兼任单位党组织书记,技术职称也晋升到正高级。

一九九零年,受好友中科院数学所罗声雄教授之约,回母校参加四十周年校庆。三十二年后又回到母校,感慨万千,我们上课的教室还在,但寻觅不到过去的欢乐时光。问及肖树静老师,她早已去世了,我回来太迟了,心头是愧疚与悔恨。

现在华师一已成为全国名校,作为校友感到骄傲与光荣,学校迁入了新校址,学习环境更好了,更重要的是再也不会有我们这一代人所受的磨难了,愿母校师生一切平安,愿现在及今后的校友在学校度过更美好的青春年华,有一个更美好的七彩人生。

怀念华师一,祝福华师一,深情永远。

高群校友当年在华师一参加数学竞赛获奖证书

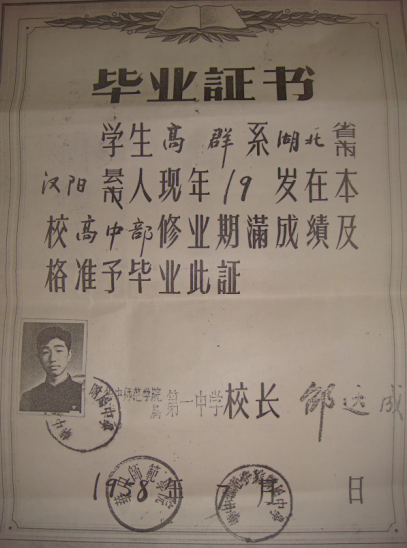

高群校友高中毕业证

鄂公网安备 42018502002265号

鄂公网安备 42018502002265号